5진법, 10진법, 12진법, 20진법의 공통점은? - [숫자의 탄생]에서 가려 뽑은 숫자 상식 2

<숫자의 탄생>에서 가려 뽑은 숫자 상식 2 - 셈법의 공통점

손가락 발가락이 12개였다면 10진법이 대세가 되었을까? 5진법, 10진법, 12진법, 20진법의 공통점은?

숫자는 어디서 온 걸까? 옛날에는 어떻게 셈을 했을까? 누가 0을 발명했을까?

어느 날 문득 이런 궁금증이 든 적이 있었나요? 그렇다면 <숫자의 탄생>을 펼치십시오.

현대인에게 숫자 혹은 셈 능력은 말하기나 걷기처럼, 매일 숨을 쉬면서도 인식하지 못하는 공기처럼 자연스럽지만, 사실 ‘숫자’는 인류 최고의 발명품이자 전 세계적으로 하나의 기수법으로 통일된 ‘진실로 유일한 세계어’입니다.

<숫자의 탄생>은 우리를 시대와 문명을 가로지르는 환상적인 숫자 여행으로 안내합니다. 수학은 싫어해도 수의 역사를 훑어나가며 인류의 모습까지 더듬는 숫자 여행은 흥미진진하지요. <숫자의 탄생>에서 뽑은 재미있는 숫자 상식 몇 가지를 시리즈로 소개합니다. <편집자 주>

손가락 발가락이 12개였다면 10진법이 대세가 되었을까?

현재 세계는 10진법으로 통일되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 옛날에는 5진법, 12진법, 20진법 등 다양한 방식의 셈 방법이 있었다고 하는군요. 셈법의 공통점이라면 모두 인체를 활용했다는 것입니다.

5진법은 한 손으로는 셈을 하고 다른 한 손은 지표로 사용하여 수의 연속을 연장시키는 법을 익힌 민족들에게서 찾을 수 있고요, 10진법은 두 손(손가락)을 사용한 셈법입니다. 그렇다면 20진법은 뭘 이용한 걸까요?

예, 맞습니다. 짐작처럼 손(손가락)과 발(가락) 을 사용한 셈법이라고 할 수 있겠죠.

그럼 12진법은 무엇이냐고요? 그건 엄지손가락으로 나머지 네 손가락의 세 마디(혹은 관절)을 하나씩 차례로 짚어 나간 거랍니다.

사람의 손가락이 10개가 아닌 12개였다면 오늘날 12진법이 대세일 지도 모르겠네요.

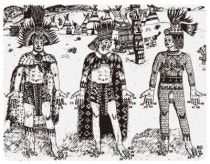

지금은 거의 쓰지 않는 셈법 중 20진법에 대해 잠깐 소개해드립니다. 20진법은 세네갈과 기니의 말린케족, 중앙아프리카의 반다족, 나이지리아의 예부족과 요루바족, 오리노코 강 유역의 타마나족(기아나 고원의 저지대, 베네수엘라 등지에 거주), 그린란드의 에스키모족, 사할린 섬의 아이누족, 콜럼버스 발견 이전의 중앙아메리카에 있던 마야족과 아스텍족 등이 주로 사용한 셈법이었다고 해요.

수천 년 전의 멕시코 어느 지역으로 거슬러 올라가 보자. 지금 우리가 있는 곳은 후예들이 나중에 아스텍 문명을 이룩하게 될 어느 인디언 부족 마을이다.

출정을 준비하면서 참전 병사들의 수를 헤아리고자, 몇 사람이 ‘계산기’ 역할을 하기 위해 일렬로 늘어서 있다. 셈을 하라는 명을 받은 부관이 일렬로 늘어선 그 몇 사람을 이용하여 다음과 같은 독특한 방식으로 병사들의 수를 점검한다.

부관은 첫 번째 병사가 지나갈 때 ‘계산기’ 역할을 하는 첫 번째 사람의 손가락 하나를 짚고, 두 번째 병사가 지나갈 때 다른 손가락을 짚으며, 열 번째 병사가 지나갈 때까지 그런 식으로 해 나간다. 그런 다음 스무 번째 병사가 지나갈 때까지 그 사람의 발가락 10개를 같은 방식으로 하나하나 짚어 나간다.

그러고 나서 부관은 두 번째 사람에게로 옮겨간다. 두 번째 사람의 마지막 발가락을 짚을 때는 또다시 20명의 병사(총 40명의 병사)를 헤아리게 된다. 이와 같이 그는 병사들의 수를 모두 헤아리는 데 필요한 만큼의 사람들에게 위와 동일한 방식을 적용시켜 나간다.

쉰세 번째 병사가 지나갈 때, 그 부관은 ‘세 번째 사람의 첫 번째 발 세 번째 발가락’을 짚게 된다.

이 대목에서 그린란드의 에스키모족(오리노코 강 유역의 타마나족도 마찬가지다)이 53이라는 수에 대해 하는 표현을 직역하면 다음과 같다는 사실에 주목하자.

‘세 번째 사람의 첫 번째 발의 셋.’

또 다른 예로서, 중앙아프리카의 반다족 역시 20이라는 수를 ‘사람 하나를 갖다’와 같은 말로 표현한다거나, 마야어의 몇몇 방언에서 ‘1개의 20’을 뜻하는 hun uinic이라는 표현이 동시에 ‘한 사람’을 의미하기도 한다는 사실에 주목할 필요가 있다.

한편, 세네갈과 기니의 말린케족은 20을 ‘완전한 한 사람’, 40을 ‘잠자리 1개’(같은 잠자리에 누운 남자와 여자의 손가락과 발가락을 합산한 수를 암시)로 표현했다.

이러한 정황으로 보아, 이들 민족이 20진법을 택했으며, 그 이유는 약간만 고개를 숙여도 자신의 발가락 10개를 헤아릴 수 있다는 사실을 그들이 깨달았기 때문임이 분명하다.

역사적으로 20진법의 확산은 결국 매우 미약했다고 하겠으나, 아주 오래전부터 20씩 수를 헤아려 온 듯한 전통의 흔적이 다양한 언어들에서 발견되고 있다.

예컨대 영어에서 그런 표현의 예를 찾아보자. ‘one score, two scores, three scores’(score는 이따금 단·복수 불변의 형태로 사용되기도 했다)는 각각 20, 40, 60을 의미한다. 셰익스피어는 그런 표현법을 자주 이용했는데, 예컨대 그의 희곡 『헨리 4세』에서 우리는 다음과 같은 문장(4막 2장)을 만난다.

I’ll procure this fat rogue a charge of foot.

And I know, his death will be a march of twelve scores…….

(나는 이 불한당 같은 녀석을 보병대에 배속할 것이다.

그가 240걸음도 버티지 못하고 죽으리란 걸 나는 확신한다…….)

<숫자의 탄생> p.75~97에서 인용 및 발췌, 정리